中小企業経営者の皆様、税理士・会計士の先生方、経営戦略を担うWeb担当者の皆様へ。事業が成長し利益が出始めると、必ず直面するのが**「税負担の増加」**です。

1. なぜ「個人保有」より「法人保有」が有利なのか?

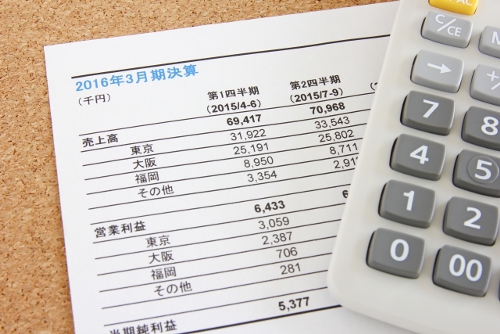

個人で不動産を保有し賃貸収入を得る場合、所得税・住民税は**累進課税**が適用されます。本業の利益と合算されるため、税率が最高55%近くまで跳ね上がる可能性があります。

これに対し、法人で事業用不動産を保有する場合、税率は**法人税**が適用されます。中小企業の場合、課税所得800万円以下の部分は原則15%(通常税率23.2%)と優遇されており、**実効税率が圧倒的に低く抑えられる**ことが最大のメリットです。

さらに、法人化することで以下の間接的なメリットも享受できます。

- **損益通算の柔軟性:** 不動産事業で赤字が出た場合、本業の黒字と合算して課税所得を圧縮できます。

- **給与所得控除:** 法人から役員報酬として賃料収入を受け取ることで、給与所得控除を利用でき、税負担をさらに軽減できます。

この戦略的な法人化が、手元に残る**キャッシュフローを最大化**する第一歩です。

2. 減価償却費を「戦略的費用」に変える極意

減価償却費は、実際には現金が流出しない**「非資金支出の費用」**です。これを最大化することが、法人税の課税所得を合法的に圧縮する鍵となります。

特に中古の事業用不動産を法人で取得する場合、個人保有よりも減価償却を有利に進められる可能性があります。

中古事業用不動産による減価償却の加速

中古物件は耐用年数が短く設定され、減価償却を加速できます。特に木造など構造によっては耐用年数が短くなるため、短期間で大きな費用計上が可能です。法人で取得すれば、この大きな減価償却費を本業の利益と合算し、**納税額を翌期に繰り延べる(実質的な手元キャッシュを増やす)**ことができます。

また、減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」があり。法人では**戦略的に計算方法を選択**することで、減価償却の計上スピードをコントロールできます。(※現在は建物の減価償却方法は「定額法」のみですが、設備や償却期間の考え方を戦略的に適用します)

3. 成功事例から学ぶ:ROIを最大化する不動産選定基準

法人化のメリットを最大限に享受するためには、**ROI(投資対効果)**の視点から物件を選定する必要があります。

成功している経営者は、単なる節税のためだけに不動産を購入しません。彼らが重視するのは、**節税効果を超えた「将来の事業成長」**に繋がる物件です。

- **立地選定の視点:** 将来的に事業の拠点として利用できる可能性、または売却時にキャピタルゲインが見込める主要都市(例:前回の記事で言及した地方主要駅周辺)を選定する。

- **物件選定の視点:** 建物と土地の比率を考慮し、**減価償却資産である建物価格の割合が高い物件**を選ぶことで、より短期間で税メリットを享受できるようにする。

これらの戦略的な判断は、税務の専門知識と不動産の市場知識の両方が必要です。あなたの会社の財務状況に合わせた最適な「賃貸 vs. 購入」の判断には、専門的なシミュレーションが不可欠です。

ぜひ、まずは[年商1億円達成へ!経営判断に必要な「賃貸 vs 購入」不動産ROIシミュレーション入門]の記事も参考にしてください。

4. まとめと次のステップ:戦略設計のパートナーを

事業用不動産の法人化戦略は、中小企業の経営を安定させ。再投資に必要なキャッシュフローを確保する強力な武器となります。

しかし、この戦略は税制改正のリスクや、複雑な財務シミュレーションが伴うため。**信頼できる戦略パートナー**の存在が不可欠です。私たちは、Webマーケティングと不動産戦略の知見を融合させ。あなたのビジネスに最適な資産活用法をご提案します。

あなたの事業成長と節税戦略を両立させるために、まずは以下のフォームから無料相談にお申し込みください。

【無料相談・お問い合わせはこちら】

【重要リンク】

サイトマップ(コンテンツ一覧)はこちら

プライバシーポリシーはこちら

※本記事は税務上の一般的な情報提供を目的としており、個別の税務処理については必ず税理士にご相談ください。

コメント